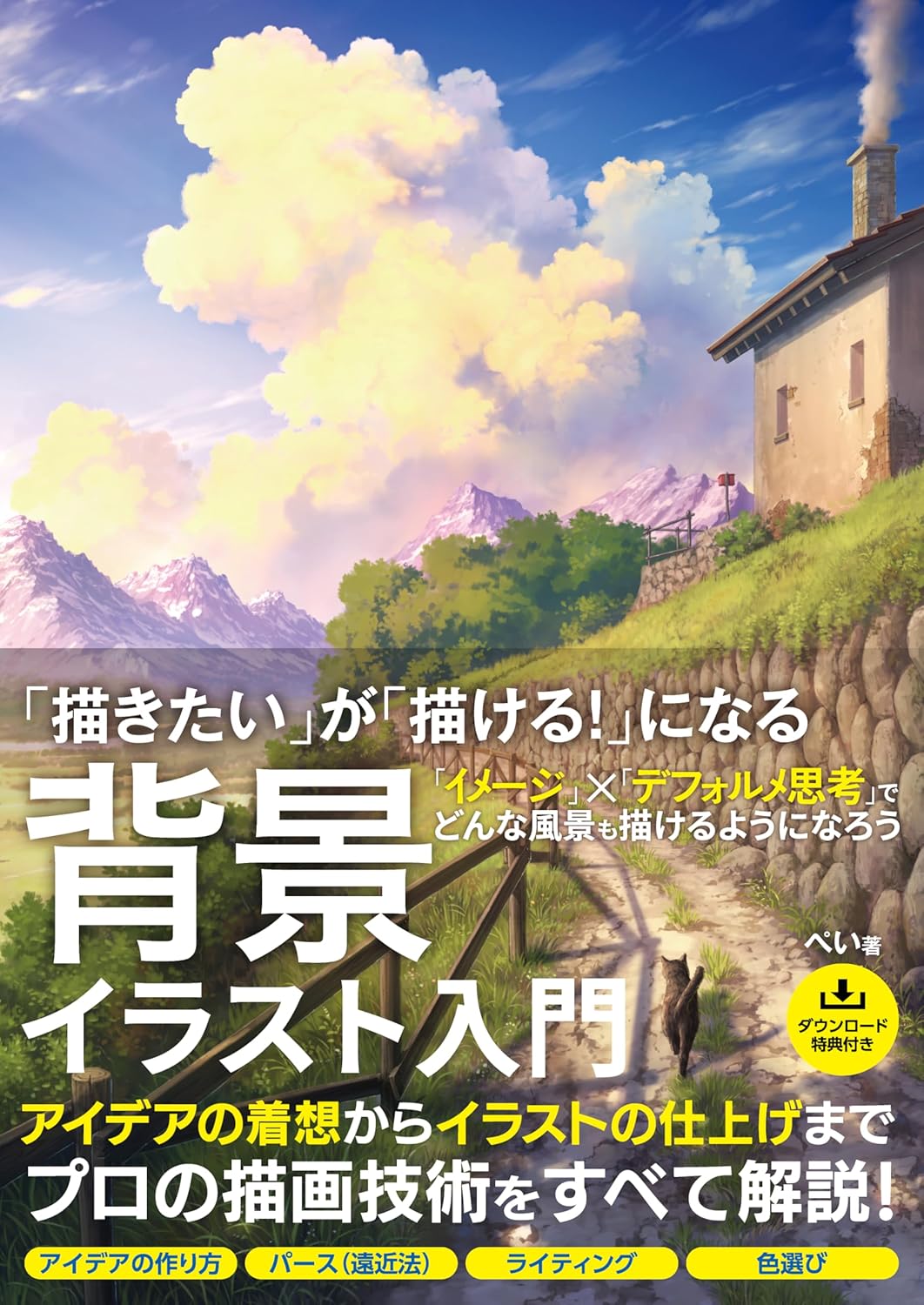

プロの描画技術をすべて解説!

背景イラストを描くために知っておきたい基礎知識、

魅力的なイラストに仕上げるためのプロのワザや思考法まで、

優しく丁寧に解説します。

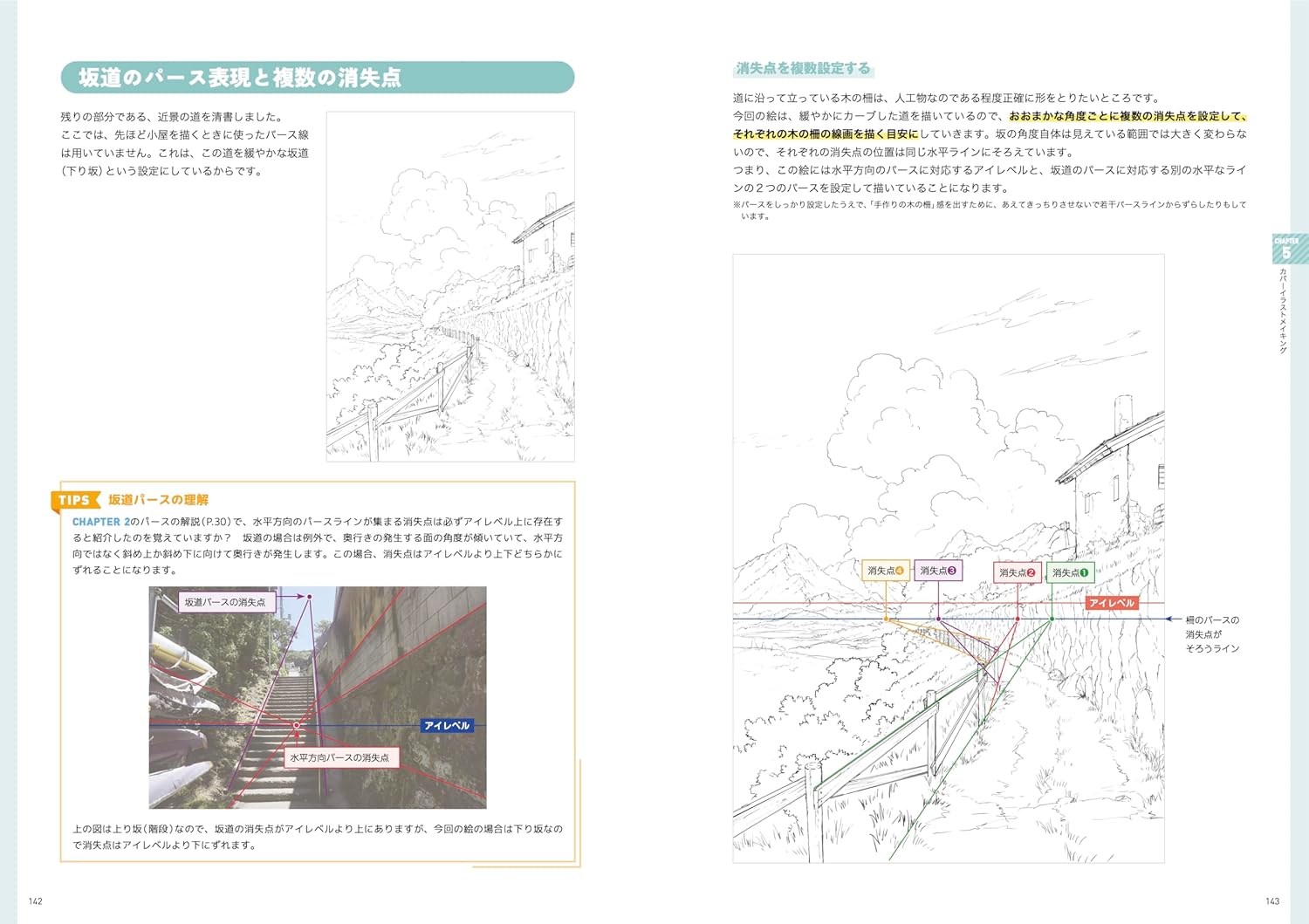

・パースの基礎

・光と影、色の捉え方

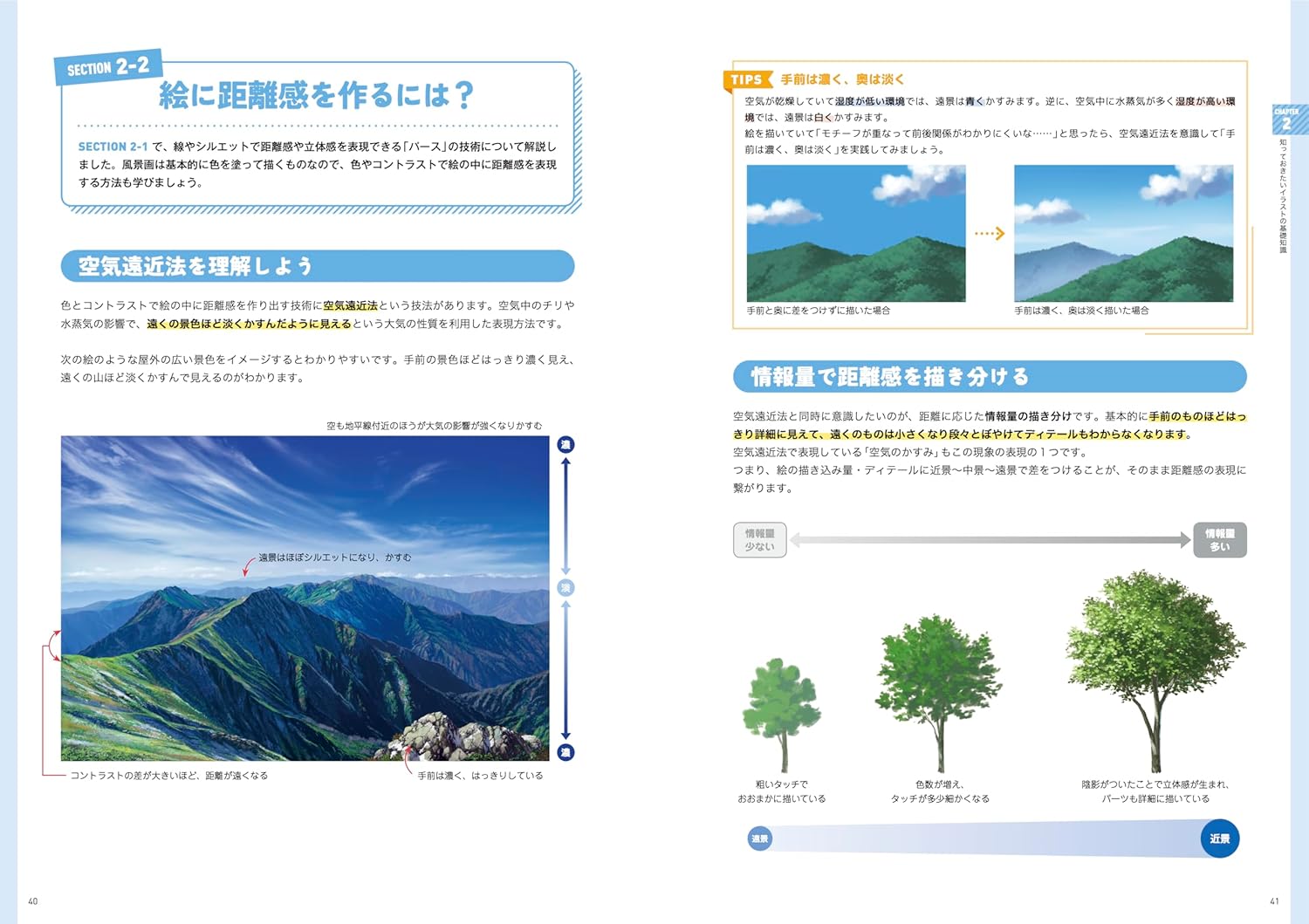

・遠近法を使った距離感の描き方

・反射の表現

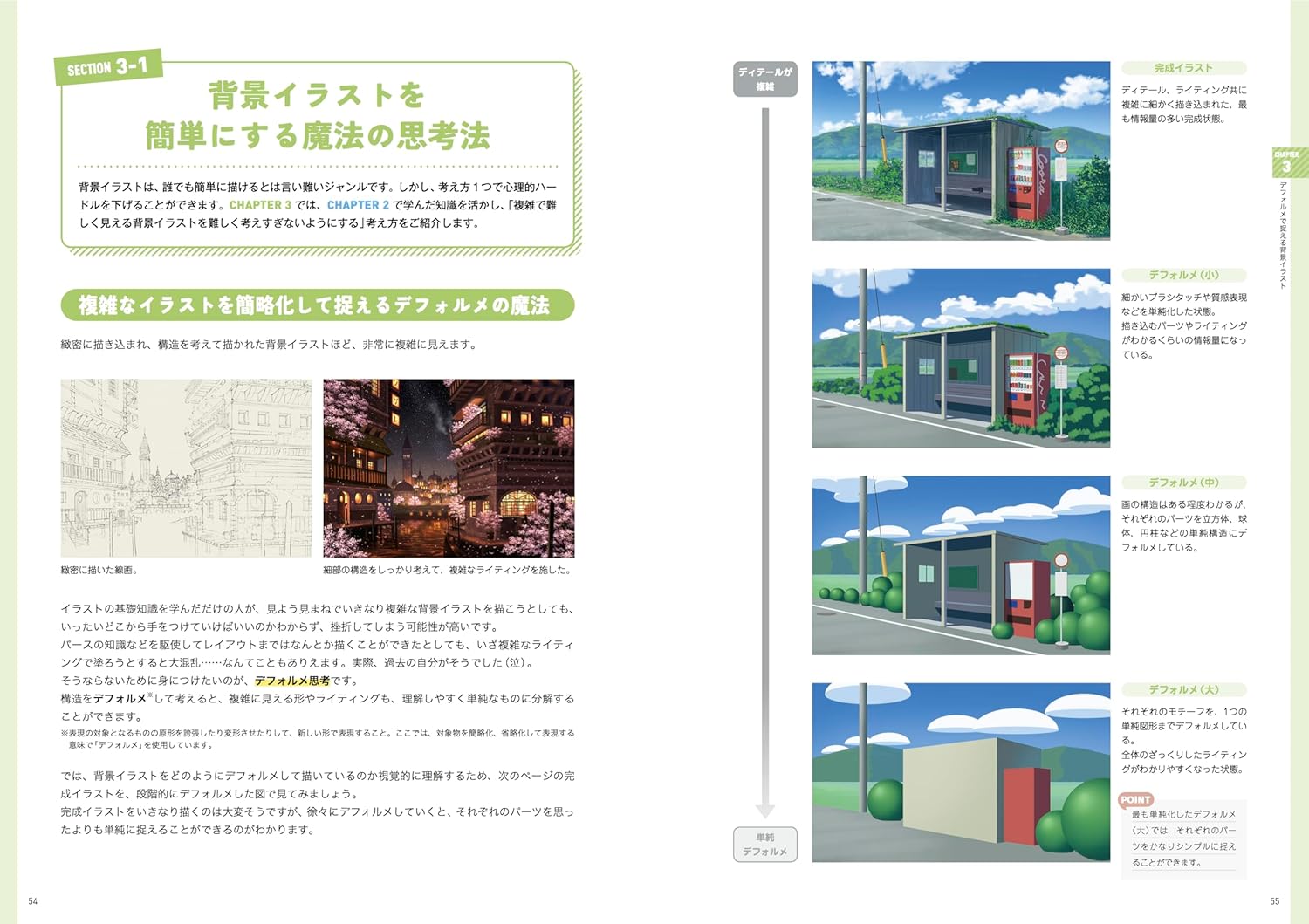

・デフォルメ思考で物を捉える描き方

・透視図法別 実践イラスト解説

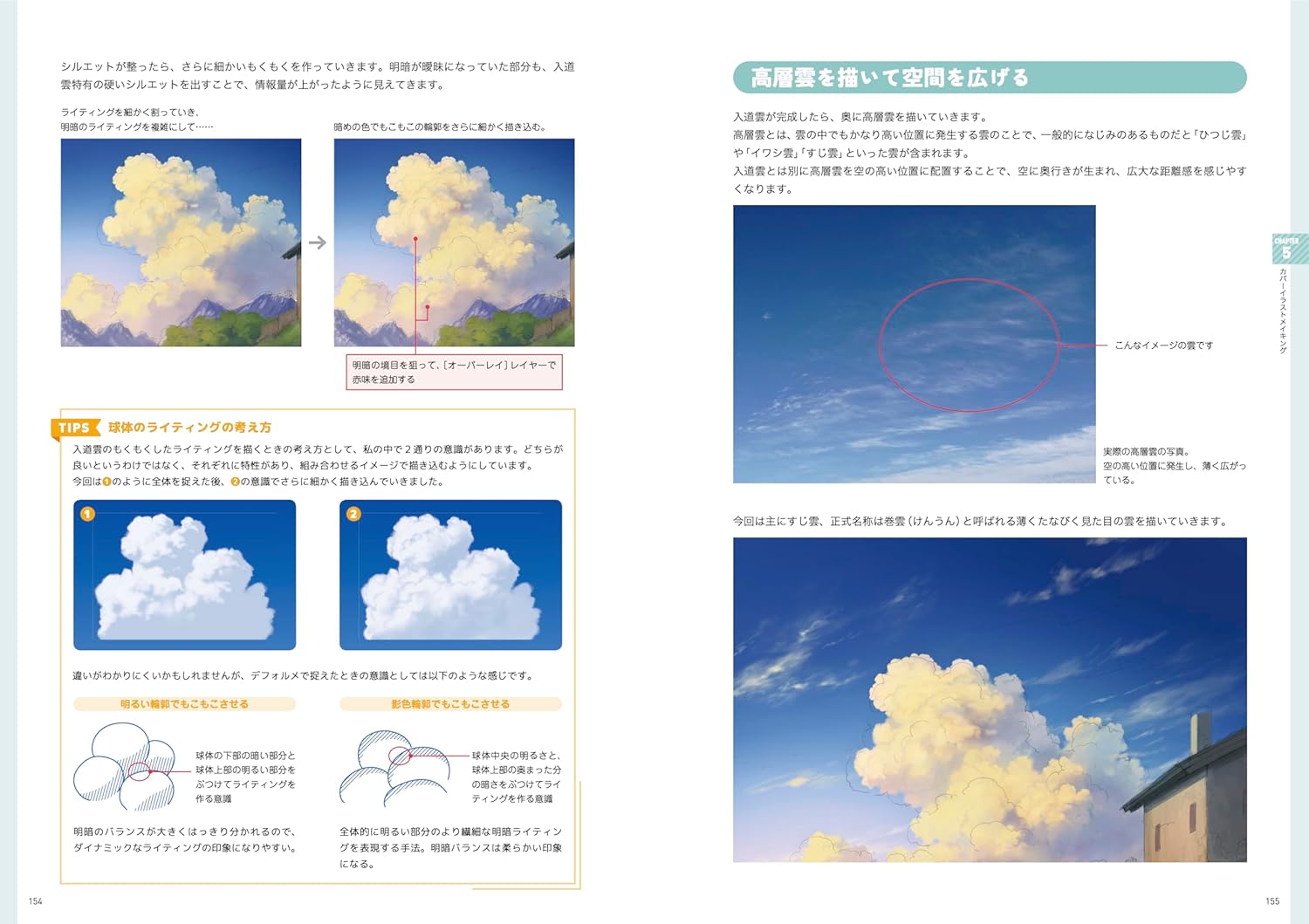

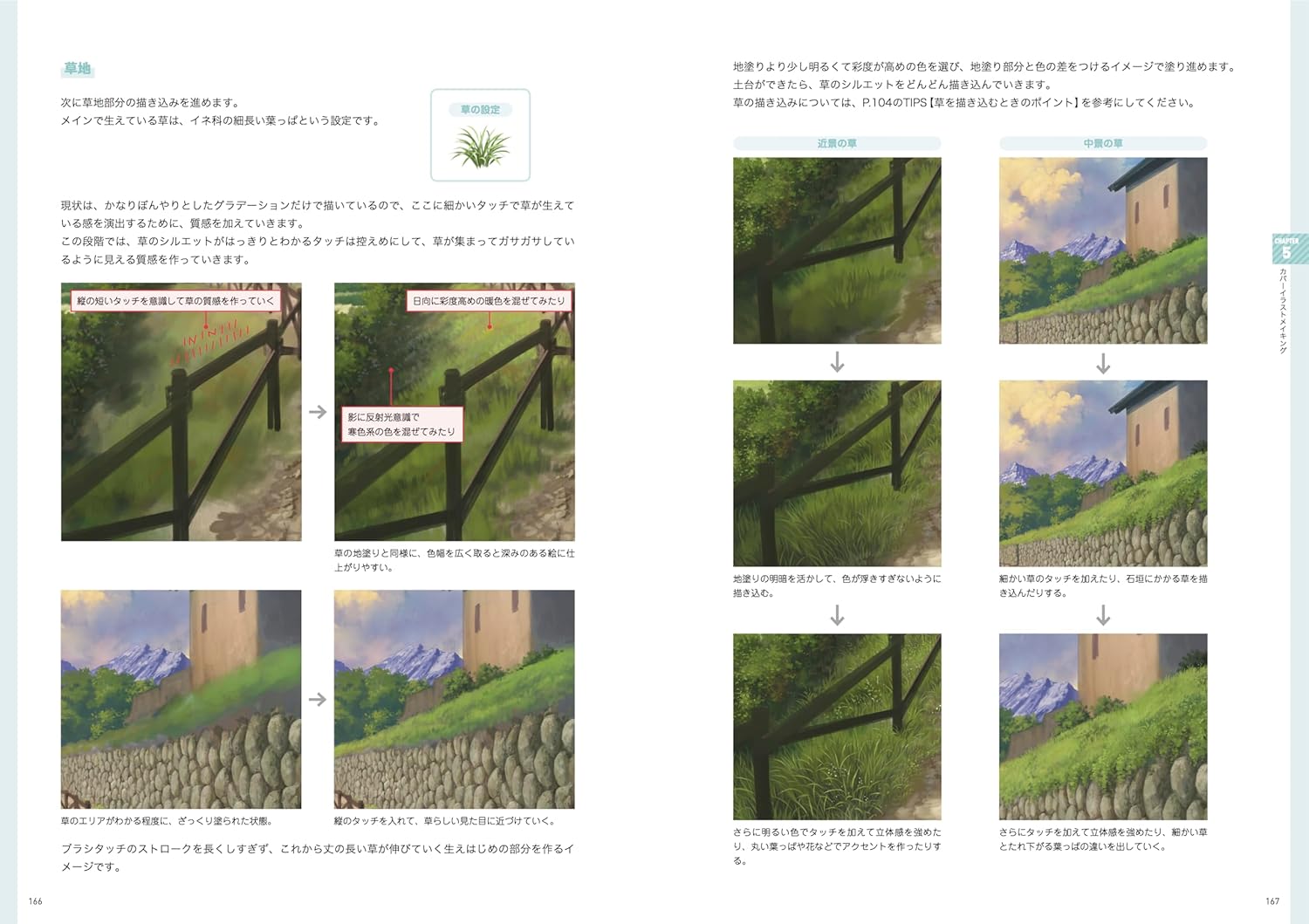

・カバーイラストメイキング

風景画家・アニメ背景のプロとして活躍する著者が手がける美麗な作例にも注目です。

◆対象読者

・背景の描き方がよく分からない人

・違和感のある背景になってしまう人

・目を引く背景イラストが描きたい人

◆目次

CHAPTER1 準備編 無限に広がる背景イラストの世界

CHAPTER2 知っておきたいイラストの基礎知識

CHAPTER3 デフォルメで捉える背景イラスト

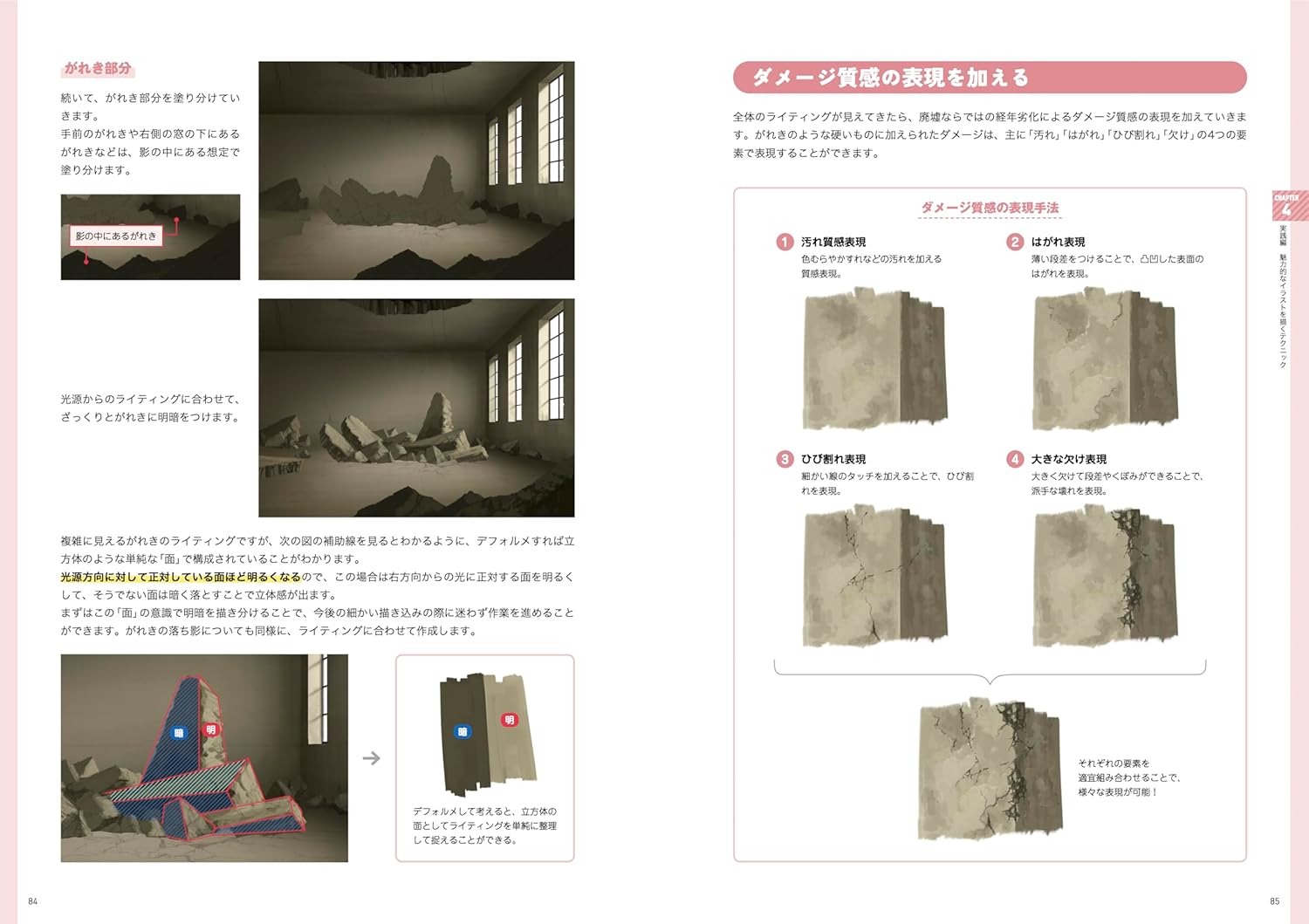

CHAPTER4 実践編 魅力的なイラストを描くテクニック

CHAPTER5 カバーイラストメイキング

続きを読む

![After Effects for アニメーション[改訂第3版]](https://cdn.digitaldelights.co/wp-media-folder-digitaldelights-co/wp-content/uploads/2025/07/after-effects-for-3-300x382.jpg)

viola –

キャラ絵中心に3年ほど描いてきたのでそろそろ背景も一人前になりたいと思って購入しました。

結論から言うとプロセスを追ったメイキングは1例しかなく、しかもどんなブラシを使って描き、どんなレイヤーモードで彩色をしてエモく仕上げているかという情報もほとんどないので、具体的にどう描いていけば良いのかわかりませんでした。

透視図法も知らないレベルの人が理解するには良い本かもしれませんが、それを理解したところでこの先生の得意とするような超複雑なファンタジー建物のエモいイラストをいきなり描き上げることは不可能に近いです。デジタルは雲ひとつでも使うブラシによって仕上がりが全然違いますので……。

例えれば九九を習い始めた小学生に高校大学レベルの数学の問題を解いてみよう!みたいな無理があります。

背景作画教本は何冊か持っていますが、どの本も基礎知識からいきなり先生方の超絶技巧作品に焦点がすっ飛んでしまうので「素晴らしい作品だなぁ、いつかこんな絵を描きたいなぁ」で終わってしまい自分の技術は向上しません。キャラ絵の教本はもう少し丁寧に過程を追ったものが多いのですが、残念です。

uji –

いわゆる絵心ってやつが皆無で、絵が描ける人はいいなあと羨ましく思う日々を過ごしてきた。

絵画ソフトが登場し、これ使えば私でも、と思ったけれど、やっぱりセンスないなあと痛感。

でも本書をパラパラめくるうち、希望がムクムク。

これまでに手にした絵の描き方ガイド本より、背景イラストレーターで背景画講師でもあるという著者の教え方は、かなり論理的&具体的でわかりやすい。

描きたいイメージの膨らませ方と絵への落とし込み方、きれいな景色を見て「わあ、きれい~」で終わらせない「観察の練習」法、日々の経験と観察でストックした様々なアイデアを組み合わせて考える方法などから始まる「Chapter1 準備編」から、おおっと惹きつけられた。

Chapter2以降は、イラストの基礎知識、複雑なイラストを簡略化して捉える思考法、魅力的なイラストを描くテクニック……と続く。

これを実践すれば絵心ゼロ人間でも、本書の帯の宣伝文句のように〈「描きたい!」が「描ける!」〉になるかも。

Amazonカスタマー –

人物を描く際の着色とは違った表現の背景を勉強できる一冊で、なかなか知識がないと言葉で伝えにくい内容が原理から解説されているためとても勉強になります。

自然の背景や建築物だったりをシンプルな内容から解説してあるため透視図法や光の反射を単純な例から学べ。漫画などで使われているような特例も紹介されていて理解が深まりました。

色々な表現方法の例が紹介されており独学の趣味で絵を描いている方にはとてもイラストの幅が広がる一冊だと思います。

Amazonカスタマー –

人物像のイラストは描いても、背景を描こうとすると急にハードルが

上がってしまいます。

本書では、背景イラスト初学者にとっても透視図法など基礎的な所から

教えてくれるので、どういう風に描けば良いのだろうと言う部分からの

悩みを解消してくれます。

コンピュータを使う際にヒントについても少しあるので、まずは本書に

アドバイス通りに自分の手で描いてみて、そこから次のステップに利用

すれば良いですね。

本書のカバーイラストもどの様にメイキングしているかを個別パーツ

レベルで解説しているので、これが特に描き方の参考になりました。

Amazonカス夕マー –

描きたい風景を描けるための入門書。入門するからにはすでに最低でもペンタブは用意してPCかタブレットも用意したい。それならば何度失敗してもアンドゥできるからだ。そして何度も描こう。描いた数だけ上手くなれる本

k –

背景を描く上での基礎であり必須であるパースや光の捉え方を中心に、実際の作例を交えて丁寧に説明されています。

道具としてはAdobe PhotoShopというレタッチ&描画ソフトを使って解説されていますが、ゴリゴリにソフトを使い込むような内容ではないので、ペンや絵の具を使ってアナログに描く場合にも充分に参考になります。

最初は大まかに全体を捉え、徐々に細かなディテールを描きこんでいく工程での解説なので、とても分かりやすいですし、自分のスキルに合わせて表現力をコントロールできる内容です。

kh –

ややもすると時代遅れのデジタル否定(無視)の絵画手法だったり逆にAIやソフトを使って簡単に(簡単でない)描いてしまおうという本もある中、デジタルお絵かきを前提にしつつ基礎的な空間設計や描画手法を解説するのはバランスが取れていて良いし、現状のイラストレーターの多くに刺さりそうだと思いました。

本書の中で使用ソフトとしてPhotoshop が使われているなど、カバーだけではわからない必須あるいは推奨環境があるのはちょっと気をつけないといけないかなと思います。

想定されているのは、Adobe CCを学校や会社が契約している、アニメやゲーム会社の現役の方や志望者だからそこは問題ない、ということなのかもしれませんが。

yuk –

ステップバイステップで手取り足取りテクニックを教えてくれるタイプの本ではなく、基礎理論重視の教科書的な内容です。

背景の書き方については、製作過程のイラストもふんだんに掲載されており、かなり丁寧に解説されています。一方で、下書きや塗りなど、より一般的な技法についてはほとんど触れられていません。そのため、全くの素人というよりは、ある程度は絵の心得があって、背景イラスト、風景画に興味がある方が対象、という印象です。(もちろん、それらの基礎の教本と合わせて本書を使うのであれば、素人でも問題なく活用できるとは思うが)

また、ところどころで唐突にPhotoshopの機能が使われています。特定のツール(この場合はPhotoshop)を使うのであれば、表紙や商品説明でアナウンスしておいてほしいという気持ちはありますが、分量は2割を超えない程度です。基本的にはアナログ、デジタルの制作環境を問わず活用できるように思います。