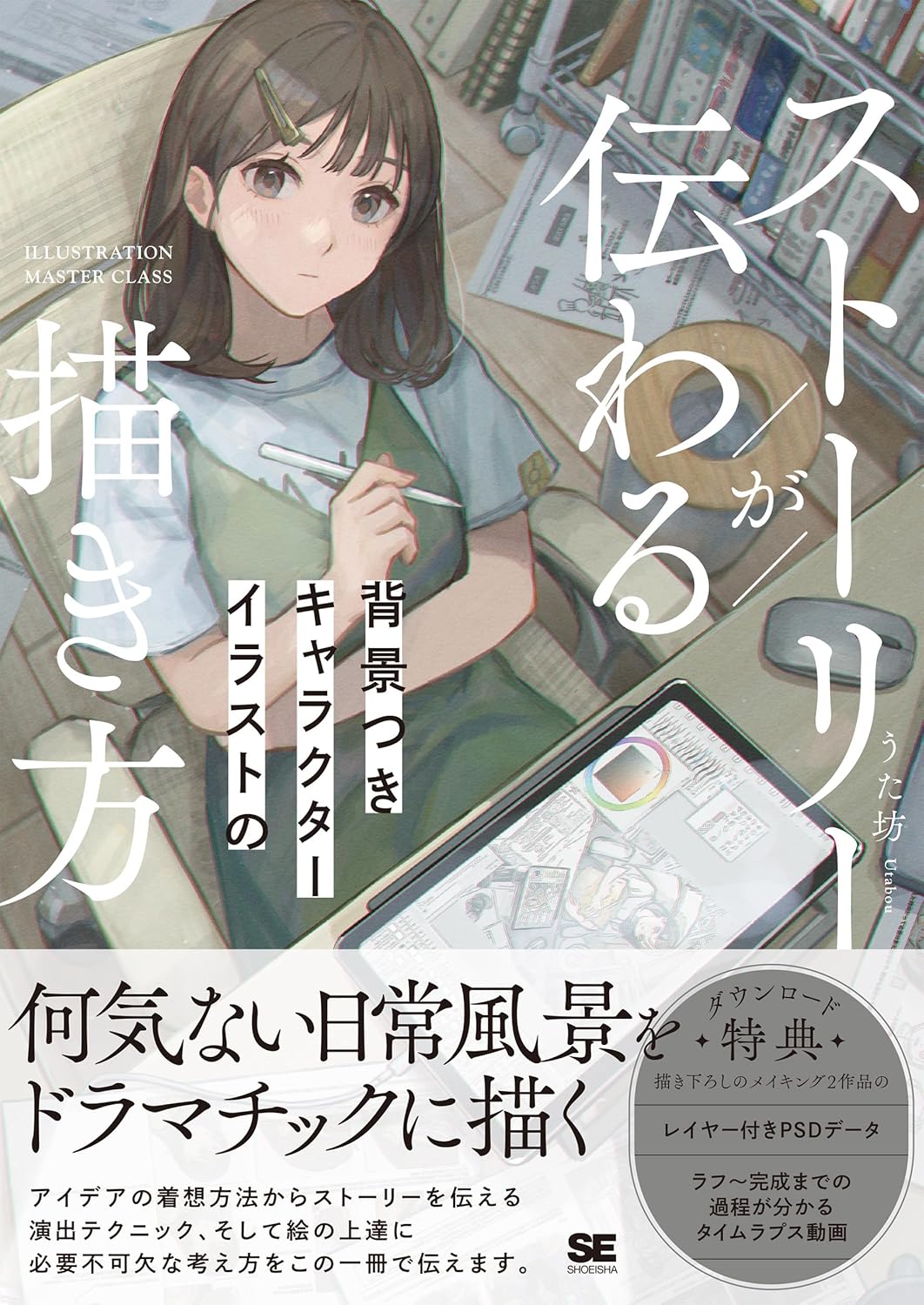

「キャラクターと背景がなじまない、チグハグな印象になる」「カラーイラストを描く時に色選びに迷ってしまう」……。背景のあるキャラクターイラストを描いた時にこんな悩みを持ったことはありませんか?

この本では、キャラクターイラストにストーリー性を与えるために必要なアイデアの着想方法、演出テクニック、そして効率よく上達するための考え方を伝えます。

▼この本で学べることの例

・絵のテーマを具体化させる思考プロセス

・資料集めの方法とイラストへの生かし方

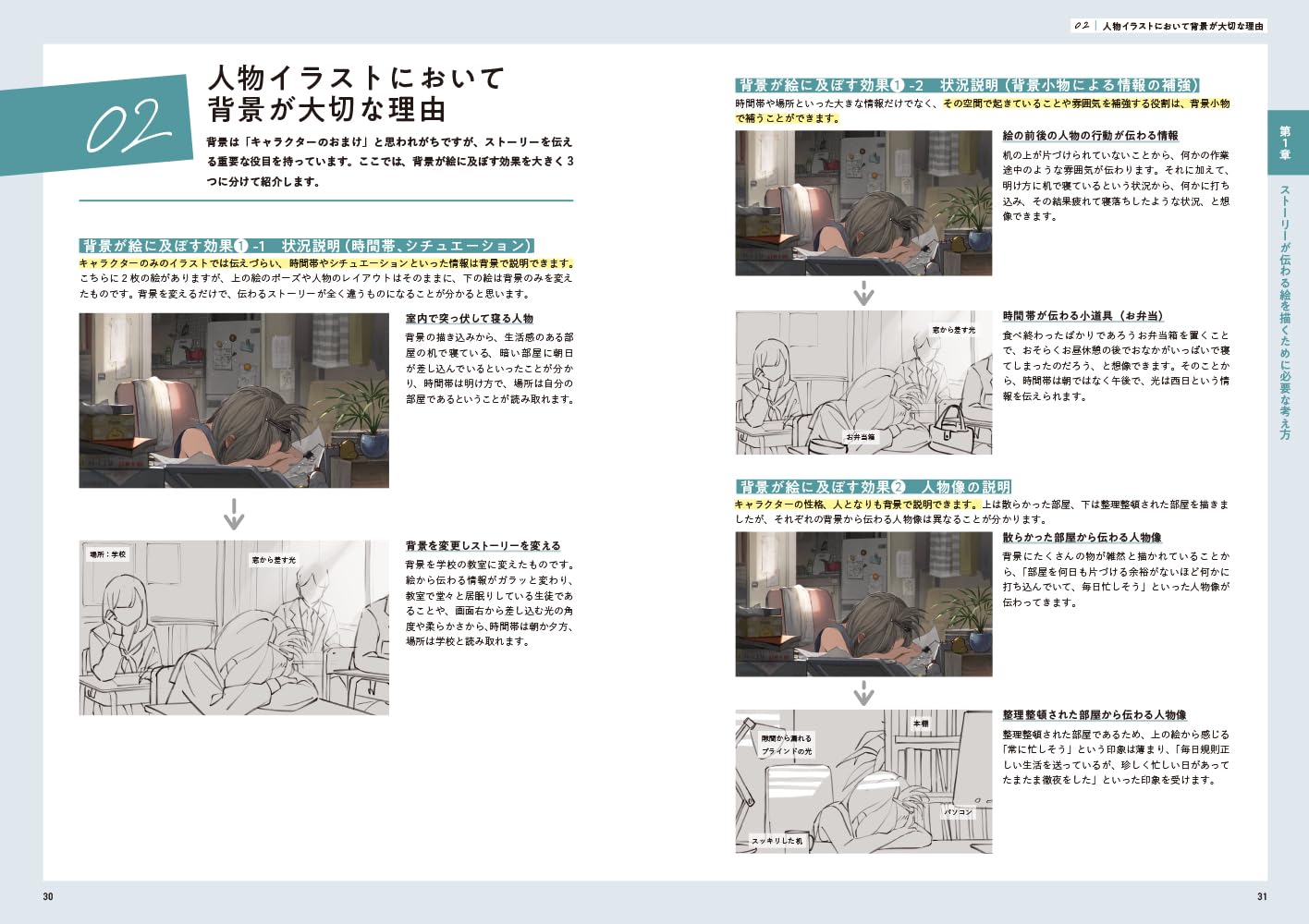

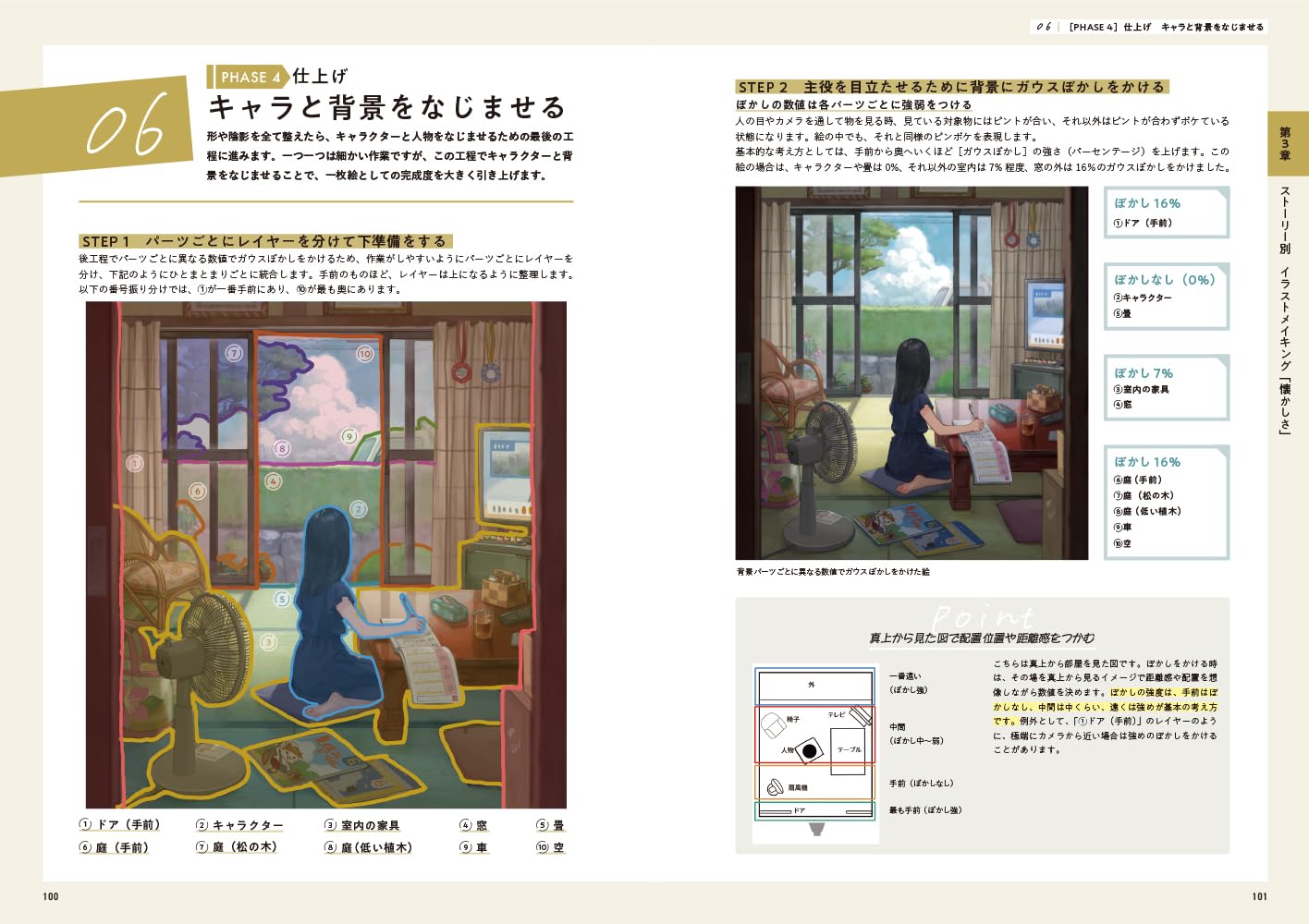

・ストーリーを生かすための構図、色使いの考え方と調整方法

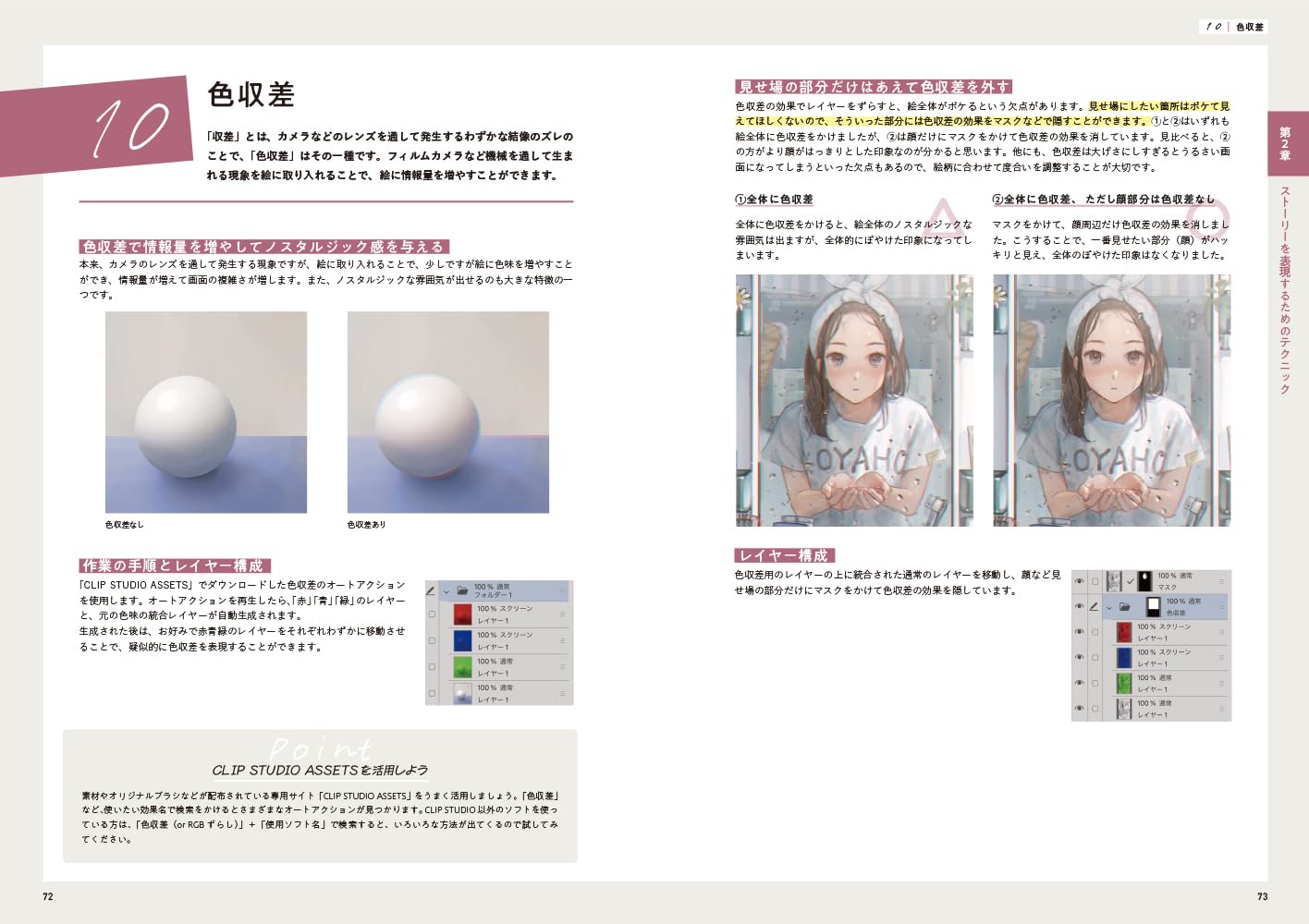

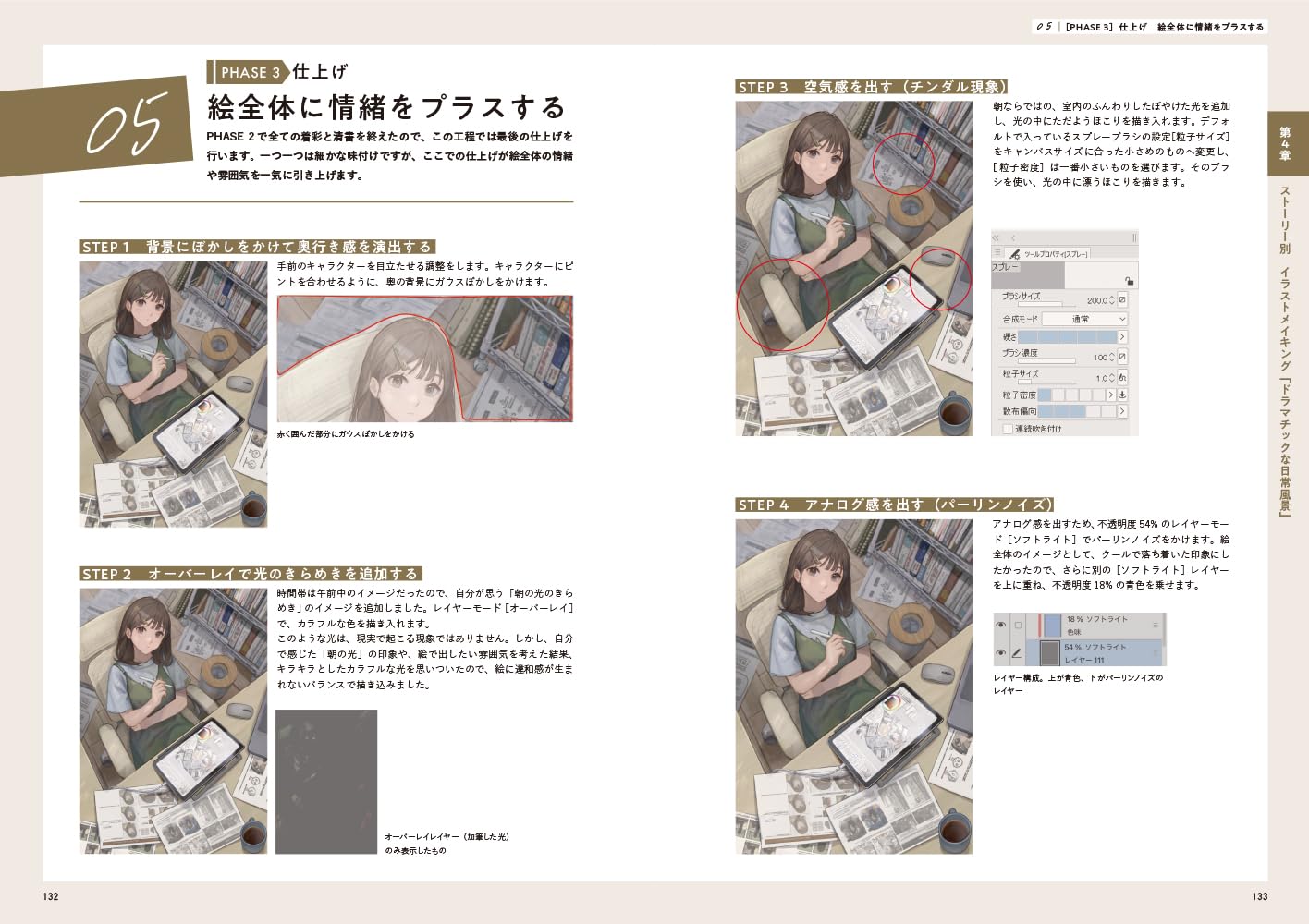

・空気感を与える小さなテクニック集(効果の種類と使い分け)

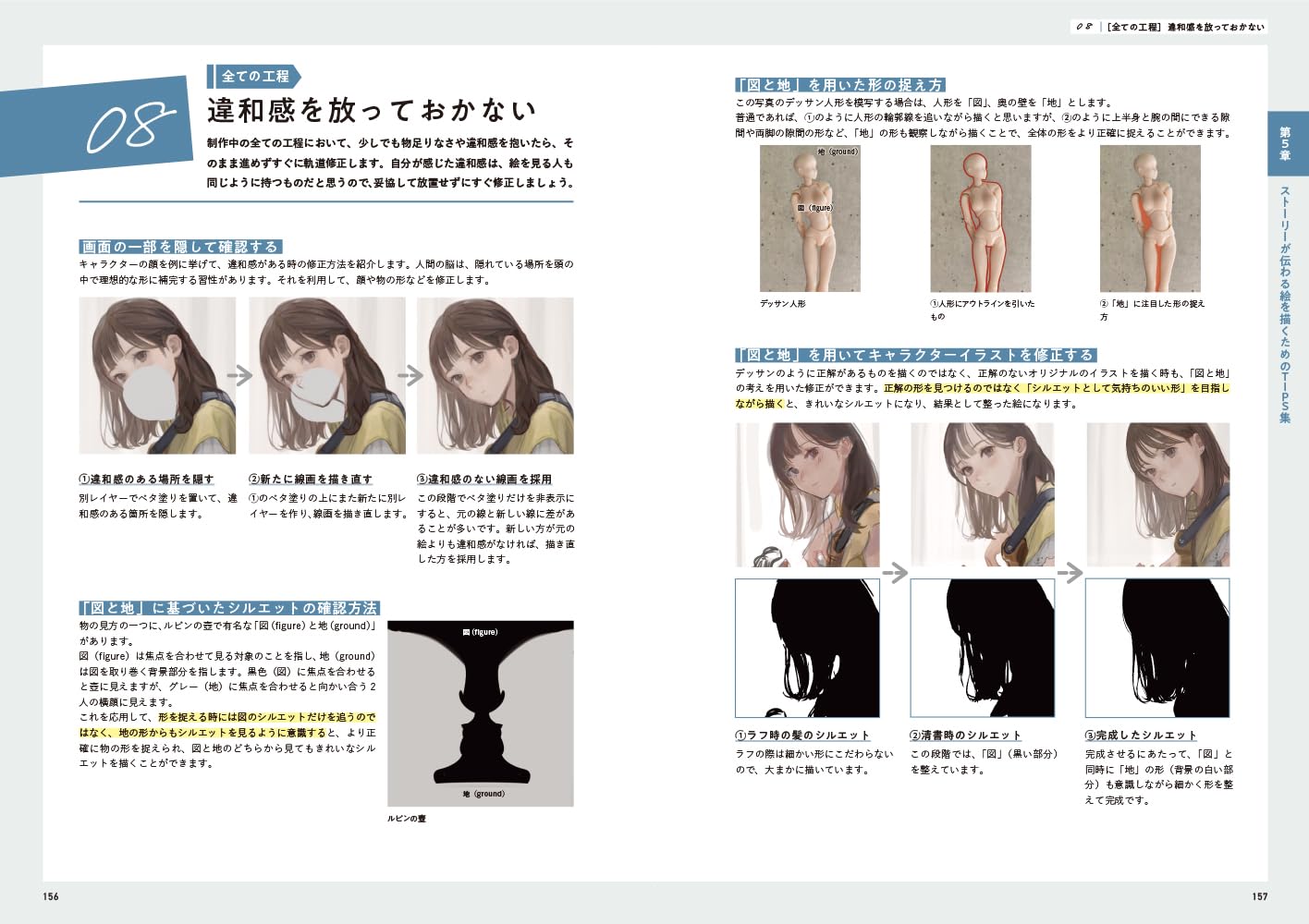

・効率よく上達するために各工程で押さえたい考え方のTIPS集

▼こんな方におすすめです

「キャラクター単体は描けるけど背景を合わせるのが苦手」

「カラーイラストで色を選ぶ時にいつも失敗してしまう」

「アイデアの発想方法や膨らませ方が分からない」

「物語性のあるキャラクターイラストのための演出方法を知りたい」

▼目次(抜粋)

第1章 ストーリーが伝わる絵を描くために必要な考え方

テーマを具体化させるプロセス/背景とキャラクターがなじまない理由/“主観”と“客観”のバランスをとる/効率よく上達するための考え方

第2章 ストーリーを表現するためのテクニック

構図/明度と彩度の調整/明度、彩度、色相の調整/アナログ感を出す/空気感

第3章 ストーリー別イラストメイキング「懐かしさ」

第4章 ストーリー別イラストメイキング「ドラマチックな日常風景」

第5章 ストーリーが伝わる絵を描くためのTIPS集

ライティングはラフで決める/[描き込みのコツ]頭部の立体感の捉え方、顔のライティング/違和感を放っておかない

▼著者

うた坊

ゲーム会社勤務の兼業イラストレーター。日常の美しい瞬間を切り取った、緻密な絵を描くことにこだわりを持つ。これまでの経歴に、「Otofu」(株式会社ドワンゴ)ビジュアル制作、「オトナノーシンピュア」(株式会社アラクス)PRイラスト等。

Read more

ベリー –

厚塗りで絵柄が好みだったので読みました

ストーリーのあるキャラ絵についての本なのですが

その説明より絵の細かい部分の小技がたくさん紹介されていました

ただ相当細かい部分を気にしていてビフォーとアフターがわかりにくかったです

よく見ると確かにアフターの方がいいのですが…

How to本なので例がもっとわかりやすかったらいいなあ

しかも小技がけっこう上級者向けでした

絵の実力があった上で使ったら映えるような例が多かったです

未熟なうちは小技よりもっと基本を学んだ方が全体のレベルが上がりそうです

そして作例の1番ページを取っている絵がその他の絵に比べて魅力が少ないので残念でした(第3章)

カンバスに向かって絵を描いている女の子の絵か、洗顔中の女の子のような絵で

説明してくれたらインパクトもあってもっと良かったと思います

この手の本はパートによって数人のイラストレーターを起用しがちですが

最初から終わりまで1人の方が描いているのがよかったです

最初の数ページはイラスト集になっています

作者のSNS等で既に公開されている絵なのですが、ネット上の画像より

解像度が高いのでずっときれいでした

フルカラー約160ページ

こぐかめ –

私は独学で書いてますが、すごくいいです。

目の書き方、ぼかしの使い方などとても説得力があって

プロならではの目線が入っています。

なんとなく描いているものが確信をもって描けるようになります。

ソフトに触ったことのない人が読むよりも、少し書いていて自分の作品が「いけてない」

と思っている人は目からうろこだと思います。

穂垂 –

・「ストーリーが伝わる」というタイトル内の一文から、「物語を一枚絵に落とし込む」的な部分の具体例が豊富なタイプの本かと思っていたが、少し違うタイプの本であった。

背景の小物の描写の雰囲気の整え方や、キャラとのなじませ方、ライティングなど、全体的なイラストの調子を調整する技術に多くのページが費やされている。

「鑑賞者のイマジネーションコントロールの技法書」といった印象だった。

・フルカラー印刷されている。

しかし作例の実質的な数は少なめで、そのイラストの各部の細やかな解説に部分拡大したCGが多数使われている。水増し感は無かった。

この作者の多数の作品に触れたい、という人向けではなく、「この作者の、画面の設計思想を詳細に解説する」というタイプの本である。

表紙のような、落ち着いた雰囲気のイラストばかりなので、「表紙の画風が大好き」という人には向いていると思う。

紙面構成は、適切に色分けされており、文字を読みやすい。

田人 –

イラスト初心者です。

描き込んでいる最中に、自分が何を描きたいのか分からなくなってしまい、鬱屈としている時に読みました。

この本では、主観と客観を切り分けて考え、描きたいものをブラッシュアップしていくやり方が具体的に書いてあったため、自分の描きたいものを整理できるようになり、とてもありがたかったです。

グリザイユと厚塗りのそれぞれの良さも詳細に書いてあり、初心者として参考になりました。

タイトルをうろ覚えで勧められた、『あなたの絵に物語性を与える方法』と間違えて購入しましたが、買ってよかったです。

mmm –

内容は文句なく素晴らしいです。作者さん独自の理論やアイデア、工夫などを享受できる素晴らしい本です。

ですが、大きな不満があります。本の紙質がイラスト向きのツルツル光沢系ではなく、なぜかザラっとマットなタイプなので、絵の細かな部分が非常に見にくい。

特に、ブラーやノイズ処理の解説などは、参照絵が小さいこともあってビフォーアフターの違いすらわからないレベルです。

なんでよりによってメイキング本にこんな見にくい紙を使ったんだろう?

製本時にこれを見て、関係者の人たちは誰も何も思わなかったんでしょうか。

紙本版を手放して電子書籍版を購入し直そうかと思うくらいに不満です!

sk –

元のイラスト自体が厚塗りベースでそれほど彩度も高くないため、

書籍で見たときの絵が全体的にぼやけて見えてしまい、少し見にくいです。

紙質自体の発色があまりよくないため、全体的にノイズ掛かったように見えてしまっています。

微妙な変化もわかりにくいため、正直絵だけで見るには書籍の方はお勧めしません。

ただ、説明・解説自体は他の書籍と比べても凄く丁寧に描かれているため、

絵の変化を見るというよりは、文章の説明・解説の補完要素として見るようにすると良いかと思います。

感覚よりは論理的な感性を大事にしている人にとっては

凄くマッチするのではないかなと思います。

他にも、彩度が低く、描きこみ・リアル感を重視する重厚な絵(厚塗りなど)を描く際は

全体を通して非常に参考になるのではないかと思います。

もっと言うと、絵の説得力を上げる際には勉強になる要素ばかりなので

絵に命を吹き込んでいる感覚を味わえるのではないでしょうか。

個人的に取り入れた要素は、タイトルにもある通り、「ストーリー性」です。

1つや2つモチーフを入れるだけでも絵としては面白いものですが

全体的な「らしさ」を感じるためには、細かい要素も資料などからくみ取り、

それをどう自分の絵に反映させるのか、どんな風に見せたい、または見てほしいのか

そういう視点で絵の全体像を普段から考えられるようになれれば理想的。

そういった内容になっています。

とっと郎 –

背景にストーリーを語らせる技術や作者の絵に対しての向き合い方のページなど、よい所沢山です。

個人的に一番熱かった所は、「塗りで形を整えていくタイプのデジタル厚塗り技法」を解説しているとこです。厚塗りを解説しているメイキングの中では「線画をきっちり清書しておく→きれいな塗分けも済ませ…」の工程が入っている事が多く、水彩塗りの応用(もしくは水彩塗り)に近い塗り方の解説が多いです。なので「厚塗りの本買ってみたけど思ってたのと違った」という人はこちらの本に出を出してみるといいかもしれません。

ユーザーA –

基本から体系的に描いてくれているので読みやすく使いやすい。何度も読んで試して覚えたい内容でした。

上級者には分かりませんが、初級者には適した内容だと思います。